안녕하세요! 세상의 모든 TMI를 재미있게 풀어드리는 지식 블로그입니다.

혹시 대학교 시절, 조별 과제의 아픈 기억을 갖고 계신가요? 😥

분명 4인조로 시작했는데, 정신 차려보면 나 혼자 자료 조사, PPT 제작, 발표까지 도맡아 하는 ‘원맨쇼’가 펼쳐졌던 경험 말입니다.

혹은 직장에서 여러 부서가 협업하는 큰 프로젝트를 맡았는데, 어째 사람들이 많아질수록 일의 진척 속도는 더뎌지는 기묘한 현상을 겪어보신 적은 없으신가요?

이럴 때 우리는 흔히 “일 안 하는 사람 꼭 있다”라며 분노하지만, 사실 여기에는 아주 그럴싸한 사회 심리학적 원리가 숨어있답니다.

마치 팀원들에게 힘 빠지는 링겔이라도 한 방 놔주는 것 같은 이 현상, 바로 ‘링겔만 효과(Ringelmann Effect)’입니다!

오늘은 이 지긋지긋한 ‘무임승차’와 ‘일 떠넘기기’의 근원을 과학적으로 파헤쳐 보겠습니다. 🚌

링겔만 효과란 정확히 무엇일까요? 🤔

링겔만 효과(Ringelmann Effect)란, 집단에 참여하는 개인의 수가 늘어날수록 한 사람당 공헌도, 즉 평균적인 개인의 노력이 오히려 감소하는 현상을 말합니다.

쉽게 말해 ‘1+1=2’가 되어야 정상인데, ‘1+1=1.5’가 되어버리는, 팀워크의 효율성이 와르르 무너지는 현상이죠.

이름만 들으면 무슨 의학 용어 같지만, 사실 이 효과를 발견한 사람은 프랑스의 농업 기술 공학자 ‘막시밀리앙 링겔만(Maximilien Ringelmann)’입니다.

네, 그렇습니다. 농업 기술자요. 👨🌾

링겔만은 1913년, 농업 노동자들의 생산성을 연구하다가 아주 흥미로운 실험을 진행하게 됩니다.

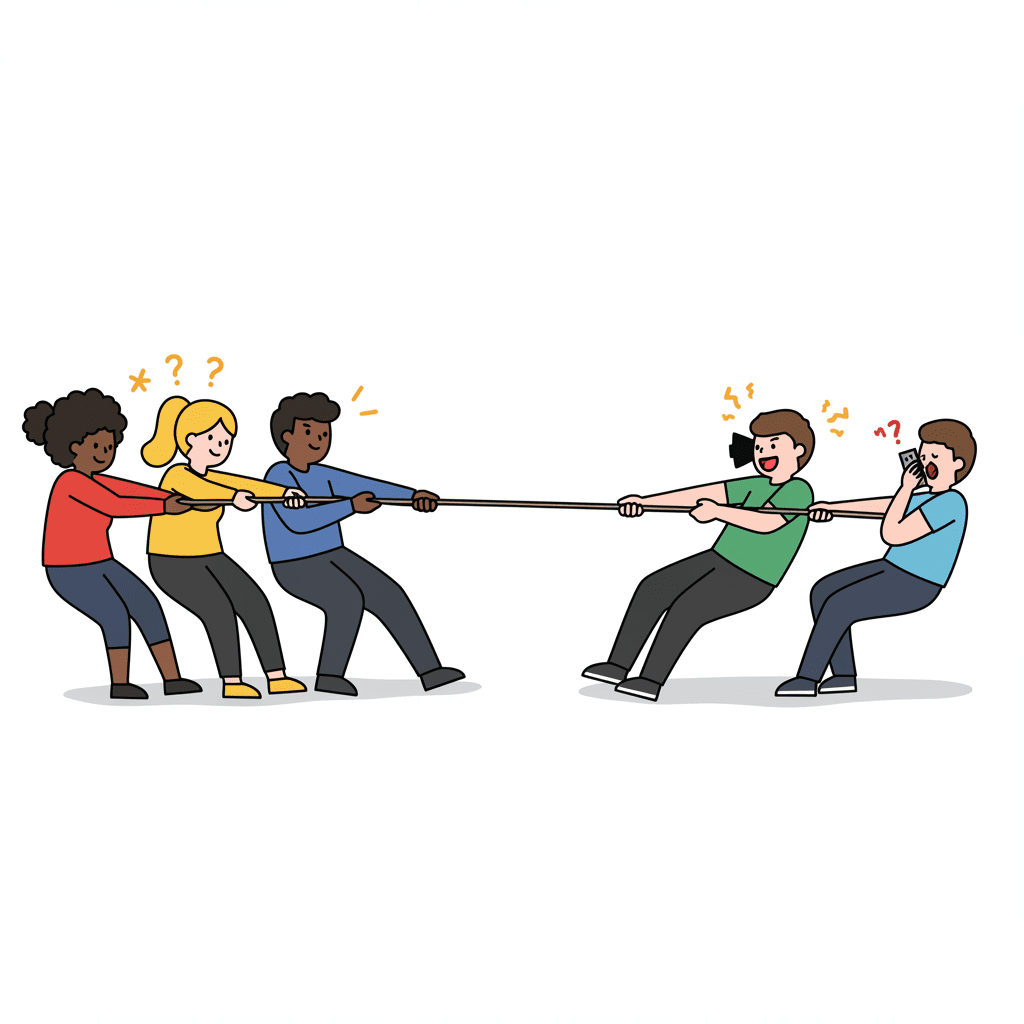

모두를 충격에 빠뜨린 ‘줄다리기 실험’ 밧줄을 당겨라! 🤯

링겔만은 남자들에게 혼자서, 그리고 여러 명의 그룹으로 줄다리기를 시켰습니다.

그리고 각 개인이 줄을 당기는 힘을 측정했죠.

상식적으로 생각하면 사람이 늘어날수록 전체 힘은 산술적으로 증가해야 합니다.

한 사람이 100의 힘으로 당긴다면, 두 사람은 200, 세 사람은 300의 힘을 낼 것이라고 기대하는 것이 당연하죠.

하지만 결과는 충격적이었습니다.

- 1명이 당길 때: 개인의 힘을 100% 발휘

- 2명이 당길 때: 각자 93%의 힘만 발휘

- 3명이 당길 때: 각자 85%의 힘만 발휘

- 8명이 당길 때: 놀랍게도 각자 49%의 힘, 즉 절반의 힘밖에 내지 않았습니다!

사람이 많아질수록 ‘에이, 나 하나쯤이야’ 하는 마음이 스멀스멀 피어오르며 힘을 덜 쓰게 된 것입니다.

이 실험을 통해 링겔만은 집단의 크기가 커질수록 개인의 성과가 오히려 떨어지는 현상을 발견했고, 이를 ‘링겔만 효과’라고 부르게 되었습니다.

이후 이 현상은 사회적 태만(Social Loafing)이라는 용어로 더 널리 알려지게 되었죠.

대체 우리는 왜 ‘나 하나쯤이야’라고 생각하게 될까요?

링겔만 효과, 즉 사회적 태만이 발생하는 이유는 크게 두 가지로 설명할 수 있습니다.

1. 조정의 손실 (Coordination Loss)

첫 번째는 물리적인 이유입니다.

줄다리기를 예로 들면, 여러 사람이 동시에 ‘하나, 둘, 셋!’ 구령에 맞춰 정확히 같은 타이밍에, 같은 방향으로 힘을 주기는 매우 어렵습니다.

누군가는 조금 빨리 당기고, 누군가는 조금 늦게 당기면서 힘이 분산되고 완벽한 시너지를 내지 못하는 것이죠.

프로젝트에서도 마찬가지입니다.

사람이 많아질수록 의사소통에 드는 비용이 커지고, 의견을 하나로 모으는 과정에서 효율성이 떨어지는 것과 같은 이치입니다.

2. 동기의 저하 (Motivation Loss)

두 번째는 심리적인 이유이며, 이것이 ‘사회적 태만’의 핵심입니다.

집단 속에 있을 때 사람들은 다음과 같은 생각을 하기 쉽습니다.

- “내가 열심히 해도 티가 안 날 거야.”: 집단이 커질수록 개인의 공헌도가 명확하게 드러나지 않습니다. 그러다 보니 굳이 최선을 다할 이유를 찾지 못하게 되죠.

- “누군가는 하겠지.” (책임감 분산): ‘나 아니어도 다른 사람이 하겠지’라는 생각에 서로에게 책임을 미루게 됩니다. 이것이 바로 악명 높은 ‘책임감의 분산’ 현상입니다.

- “나만 열심히 하면 손해 보는 것 같아.”: 다른 사람들은 설렁설렁하는 것 같은데 나만 죽어라 일하면 ‘호구’가 되는 기분이 들죠. 결국 다른 사람들의 노력 수준에 자신의 노력을 맞춰 하향 평준화하게 됩니다.

결국, 익명성과 책임감 분산이라는 달콤한 유혹에 빠져 은근슬쩍 버스를 타려는 ‘얌체 승객’이 되어버리는 것입니다.

링겔만 효과, 피할 수 없다면 극복하라! 💪

그렇다면 우리는 이 링겔만 효과 앞에서 속수무책으로 당해야만 할까요?

아닙니다! 몇 가지 방법으로 이 효과를 최소화하고 오히려 시너지를 내는 팀을 만들 수 있습니다.

- 개인의 역할과 책임을 명확히 하라: 누가 무엇을, 언제까지 해야 하는지 명확하게 업무를 분담해야 합니다. ‘다 같이 잘해보자’는 뜬구름 잡는 소리보다 ‘A님은 자료조사, B님은 디자인’처럼 구체적인 역할 부여가 중요합니다.

- 개인의 공헌도를 측정하고 보여줘라: 누가 얼마나 기여했는지 투명하게 공개하고 평가하는 시스템을 만들어야 합니다. ‘열심히 한 사람’이 인정받고 보상받는 구조가 되면, ‘나 하나쯤이야’라는 생각은 사라지게 됩니다.

- 팀의 규모를 작게 유지하라: ‘두 피자 팀(Two-pizza team)’이라는 말이 있습니다. 피자 두 판으로 한 끼를 해결할 수 있는 6~10명 내외의 소규모 팀이 가장 효율적이라는 의미죠. 팀이 너무 크다면 작은 단위로 쪼개서 운영하는 것이 좋습니다.

- 강력한 팀 정체성과 공동의 목표를 설정하라: ‘우리는 한 팀’이라는 소속감과 ‘반드시 이 목표를 달성해야 한다’는 공동의 비전은 구성원들에게 강력한 동기를 부여합니다. 서로에 대한 신뢰와 유대감이 높을수록 사회적 태만은 줄어듭니다.

링겔만 효과는 단순히 누군가가 게으르거나 나빠서 생기는 현상이 아닙니다.

집단 속에서 자연스럽게 나타날 수 있는 인간의 심리적 경향이죠.

이 효과를 잘 이해하고 지혜롭게 대처한다면, ‘나만 일하는’ 억울한 상황을 피하고 ‘1+1=3’을 만들어내는 진정한 시너지를 경험할 수 있을 겁니다.

이제부터 팀 프로젝트를 할 때, 누군가 왠지 모르게 굼떠 보인다면 “혹시 링겔만 효과의 지배를 받고 계신가요?”라고 슬쩍 물어보는 건 어떨까요? 😉