최신형 스마트폰을 산 지 얼마 안 된 것 같은데, 벌써 다음 세대 모델이 나왔다고요? 📱

1년만 지나도 내 손안의 기기가 구형처럼 느껴지는 마법, 다들 경험해 보셨을 겁니다.

마치 누군가 보이지 않는 손으로 기술의 발전 속도를 조종하는 것만 같은데요.

놀랍게도 이 현상을 거의 50년 전에 예측한 ‘법칙’이 있습니다.

법이라길래 국회에서 통과된 법인 줄 아셨다고요? 🤣

아닙니다! 오늘은 IT 업계의 성장을 이끈 불문율, ‘무어의 법칙’에 대해 알아보겠습니다.

이 법칙이 무엇인지, 그리고 왜 요즘 들어 “끝났다”는 이야기가 나오는지 속 시원하게 파헤쳐 드릴게요!

🧐 그래서, 무어의 법칙이 대체 뭔가요?

복잡한 설명은 잠시 접어두고, 핵심만 간단히 말씀드릴게요.

무어의 법칙(Moore’s Law)이란, “반도체 집적회로의 성능이 24개월(2년)마다 2배씩 증가한다”는 관찰에서 비롯된 법칙입니다.

여기서 ‘성능’은 주로 반도체 칩에 들어가는 ‘트랜지스터의 수’를 의미해요.

즉, 같은 크기의 칩에 2년마다 2배 더 많은 트랜지스터를 집어넣을 수 있게 된다는 뜻이죠.

트랜지스터가 많아지면 컴퓨터의 처리 속도는 빨라지고, 메모리 용량은 커지며, 전력 효율은 좋아집니다.

이 놀라운 예측을 한 사람은 바로 인텔(Intel)의 공동 창업자인 고든 무어(Gordon Moore)입니다.

1965년에 “앞으로 10년간 매년 칩의 트랜지스터 수가 2배씩 증가할 것”이라고 예측했는데, 이 주기가 나중에 24개월(2년)로 수정되어 오늘날까지 이어져 온 것이죠.

이쯤 되면 거의 예언가 수준이죠? 돗자리 펴셔도 될 뻔했어요. 😉

첫 번째 사실: 무어의 법칙은 ‘법칙’이 아니라 ‘관찰’이자 ‘목표’였습니다.

이름 때문에 많은 분이 오해하지만, 무어의 법칙은 물리학의 법칙처럼 반드시 지켜야 하는 절대적인 규칙이 아니에요.

고든 무어가 과거 데이터의 추세를 보고 미래를 ‘관찰’하고 ‘예측’한 것에 가깝습니다.

하지만 이 예측이 너무나도 강력해서, 반도체 산업 전체가 이 법칙을 ‘달성해야 할 목표‘로 삼게 되었습니다.

모든 기업이 “2년 뒤에는 성능을 2배로 만들어야 해!”라는 압박감과 목표 의식을 가지고 기술 개발에 매달린 것이죠.

결국 무어의 예측은 스스로를 실현하는 ‘자기 충족적 예언(Self-fulfilling prophecy)’이 되어 수십 년간 IT 산업의 눈부신 성장을 이끌었습니다. 📈

우리가 지금처럼 작고 강력한 스마트폰과 노트북을 저렴한 가격에 쓸 수 있는 건, 모두 이 ‘무어의 법칙’이라는 채찍질 덕분이라고 해도 과언이 아니랍니다.

두 번째 사실: ‘황의 법칙’도 있었다?

우리나라에도 무어의 법칙과 비슷한 법칙이 있었습니다. 바로 ‘황의 법칙(Hwang’s Law)‘입니다.

삼성전자의 기술총괄 사장이었던 황창규 박사가 2002년에 발표한 이론인데요.

“메모리 반도체의 집적도는 1년에 2배씩 늘어난다”는 내용이었습니다.

무어의 법칙보다 2배나 빠른 속도죠? 🚀

실제로 삼성전자는 한동안 이 법칙을 증명하듯 세계 최초로 고용량 메모리 반도체를 연이어 개발하며 기술력을 과시했습니다.

하지만 아쉽게도 황의 법칙은 기술적, 물리적 한계에 부딪히며 2000년대 후반부터는 그 성장세가 꺾이게 되었습니다.

이는 곧 다가올 무어의 법칙의 위기를 예고하는 신호탄이기도 했습니다.

세 번째 사실: 무어의 법칙은 정말 끝났을까? (feat. 물리적 한계)

최근 몇 년 사이, IT 업계의 거물들 입에서 “무어의 법칙은 죽었다”는 선언이 심심치 않게 들려옵니다.

엔비디아의 CEO 젠슨 황이 대표적이죠.

왜 이런 말이 나오는 걸까요? 바로 물리적인 한계에 도달했기 때문입니다.

트랜지스터를 꾸역꾸역 집어넣는 거죠. 마치 명절날 꽉 막힌 고속도로처럼요.

이제는 트랜지스터 회로의 폭이 원자 수십 개 수준으로 너무나도 좁아졌습니다.

여기서 더 좁아지면 ‘양자 터널링’ 현상 때문에 전자가 벽을 뚫고 지나가 버려서 제어가 안 되고, 좁은 공간에 너무 많은 트랜지스터가 몰려있어 발생하는 열을 식히기도 어려워졌습니다. 🥵

성능을 2배로 올리는 데 드는 비용과 시간도 예전보다 훨씬 많이 들게 되었고요.

그래서 이제는 무어의 법칙이 저물고, 새로운 시대가 열리고 있다는 분석이 지배적입니다.

그렇다면 미래는? 포스트 무어 시대의 대안들!

그렇다고 인류의 기술 발전이 여기서 멈추는 걸까요? 천만에요! 💡

똑똑한 엔지니어들은 이미 새로운 활로를 찾고 있습니다.

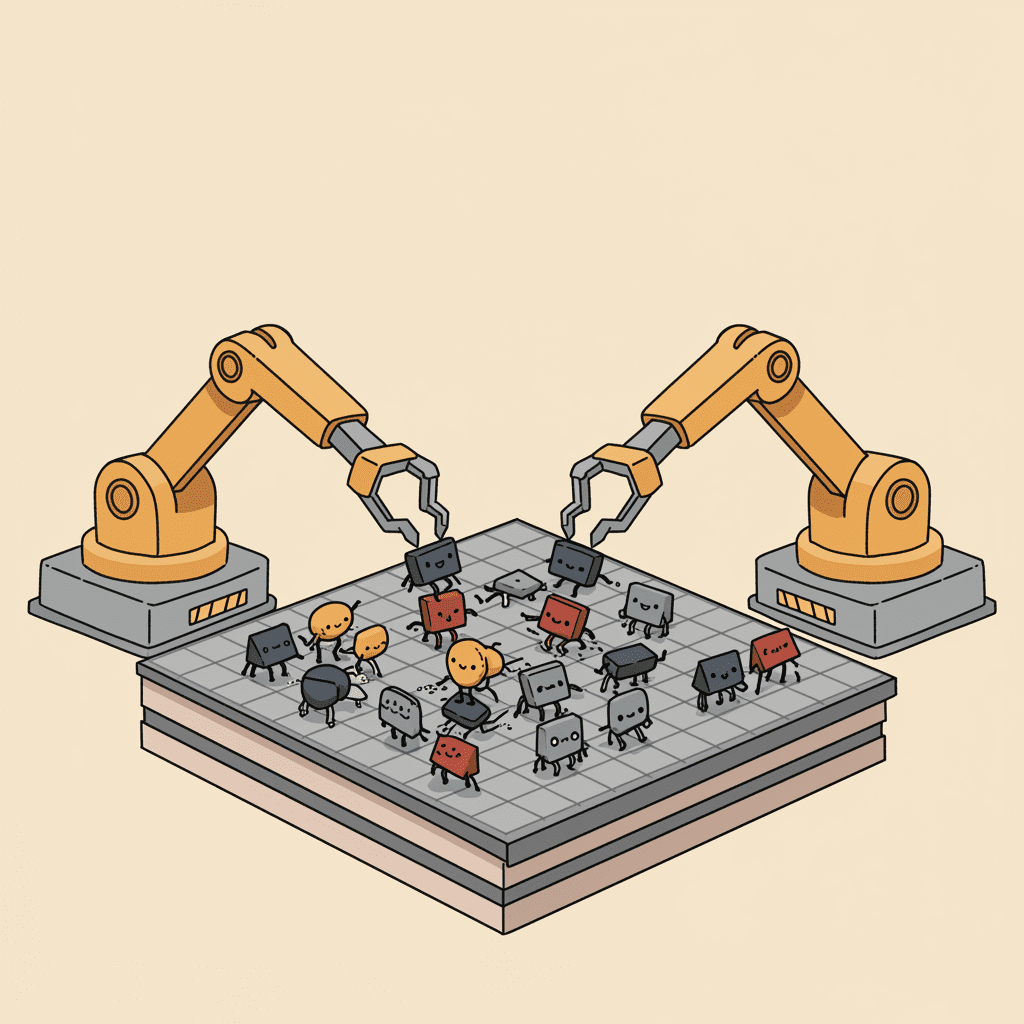

- 칩렛(Chiplet) & 3D 패키징: 평면에 꾸역꾸역 집어넣는 게 힘들다면, 위로 쌓아 올리면 어떨까요? 여러 개의 작은 칩(칩렛)을 만들어 레고처럼 조립하거나, 아파트처럼 수직으로 쌓아 올려 성능을 높이는 방식입니다. 🏙️

- 신소재의 활용: 기존의 실리콘을 대체할 그래핀, 탄소나노튜브(CNT) 같은 새로운 소재를 연구해 물리적 한계를 돌파하려는 시도가 이어지고 있습니다.

- 양자 컴퓨팅: 0과 1로만 계산하는 기존 컴퓨터의 한계를 뛰어넘는, 완전히 새로운 방식의 컴퓨터입니다. 아직 갈 길이 멀지만, 실현된다면 인류의 역사를 바꿀 게임 체인저가 될 수 있습니다.

- 특화된 반도체(AI 반도체 등): 모든 것을 다 잘하는 ‘만능 칩’ 대신, 인공지능(AI) 연산이나 그래픽 처리 등 특정 작업만 아주 빠르고 효율적으로 처리하는 ‘전문가 칩’을 만드는 방향으로 나아가고 있습니다.

무어의 법칙은 반도체 기술 발전의 속도가 조금 느려졌을 뿐, 그 정신은 여전히 살아 숨 쉬고 있습니다.

지난 50년간 우리 삶을 혁신적으로 바꾼 이 놀라운 법칙을 기억해 주세요.

이제는 평면적인 성장을 넘어, 입체적이고 다각적인 방식으로 기술의 진보가 계속될 테니까요!