어렵고, 낯설고, 그래서 더 궁금한 너의 이름은… 포스트모더니즘 🤔

안녕하세요! 여러분의 지식 창고를 팝콘처럼 팡팡 튀겨드릴 TMI 공장장입니다.

살다 보면 꼭 한 번씩 마주치는 단어가 있습니다.

영화 평론에서, 미술관 도슨트의 설명에서, 심지어는 최신 유행하는 패션을 설명할 때도 불쑥 튀어나오는 그 이름, 바로 ‘포스트모더니즘’이죠.

왠지 이 단어를 모르면 대화에 끼기 힘들 것 같고, 안다고 하자니 ‘그래서 그게 정확히 뭔데?’라는 질문에 동공 지진이 일어날 것만 같은 기분, 다들 느껴보셨죠? 😂

괜찮습니다!

오늘은 듣기만 해도 머리가 지끈거리는 ‘포스트모더니즘’이라는 거대한 산을 동네 뒷산 오르듯 가뿐하게 정복해 보겠습니다.

저만 믿고 따라오세요!

그래서 포스트모더니즘이 대체 뭔가요? 🧐

가장 중요한 것부터 해결하고 갑시다.

포스트모더니즘의 정의, 아주 간단하게 요약해 드릴게요.

포스트모더니즘(Postmodernism)이란?

‘거대한 이야기(Grand Narrative)’나 절대적인 진리는 존재하지 않는다고 보며, 세상의 다양성과 차이를 존중하는 사상적, 문화적 흐름을 말합니다. ‘모더니즘’ 다음에(Post-) 온 사조라는 뜻에서 ‘탈근대주의’라고도 불려요. 한마디로 “이것만이 정답이야!”라고 외치는 모든 것에 “진짜? 왜?”라고 되묻는 삐딱이(?) 정신이라고 할 수 있죠. 😉

이해가 되시나요? 아직 감이 안 오신다면, 포스트모더니즘의 라이벌(?)이었던 ‘모더니즘’부터 살짝 맛보고 와야 합니다.

형님 먼저! ‘모더니즘’은 어떤 사상이었을까? 🏭

이름에서 알 수 있듯, 포스트모더니즘을 이해하려면 그 앞에 있었던 ‘모더니즘(Modernism)’을 알아야 합니다.

모더니즘의 시대는 19세기 말부터 20세기 중반까지, 산업 혁명과 과학 기술의 눈부신 발전을 배경으로 탄생했어요.

이 시대 사람들은 ‘이성’과 ‘합리성’을 굳게 믿었습니다.

마치 잘 짜인 설계도처럼, 세상을 완벽하게 이해하고 통제할 수 있다고 생각했죠.

- ✨ 보편적인 진리: 세상 어디에나 통하는 절대적인 진리가 존재한다!

- ✨ 이성의 힘: 인간의 이성으로 모든 문제를 해결하고 유토피아를 만들 수 있다!

- ✨ 거대 담론: 자본주의, 공산주의, 과학 만능주의처럼 세상을 구원할 ‘거대한 이야기’가 있다!

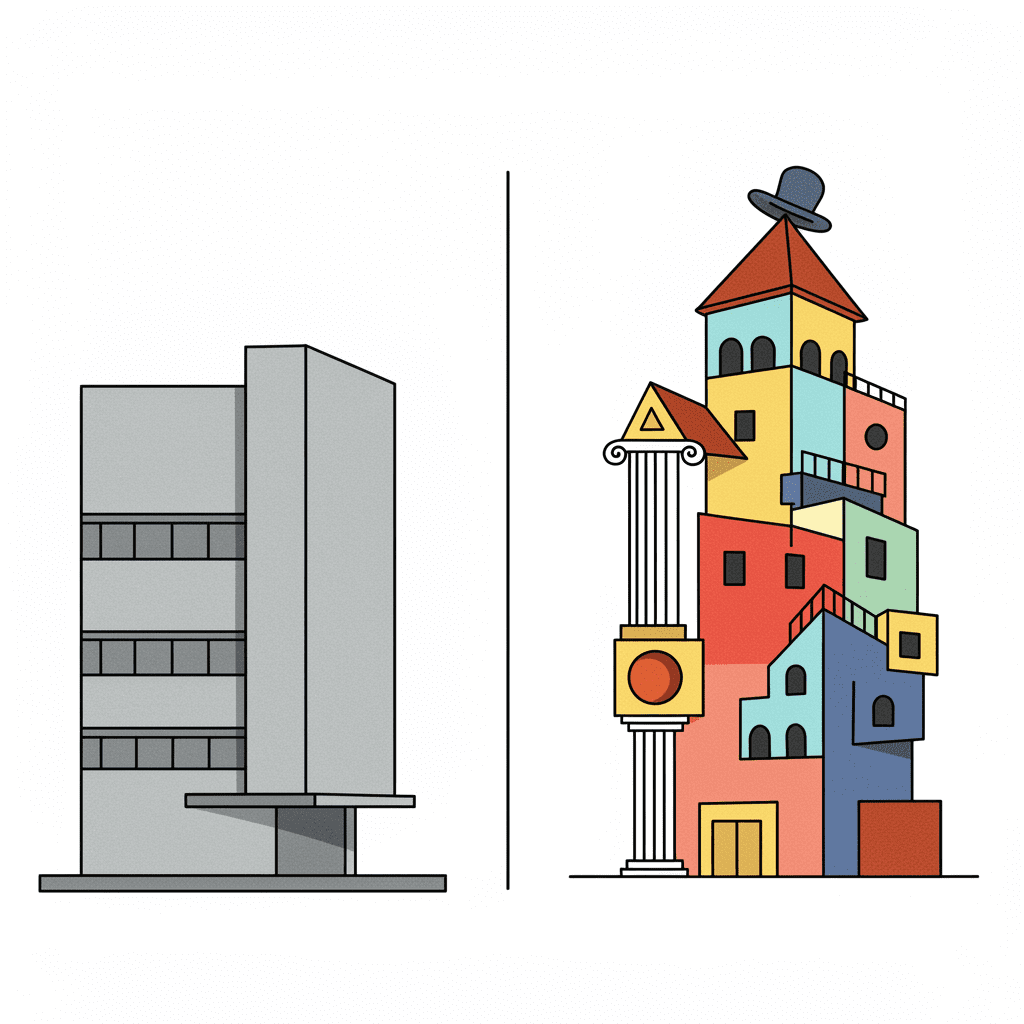

모더니즘 시대의 건축물을 생각하면 쉬워요.

장식은 싹 걷어내고 기능에만 충실한 네모반듯한 건물들. 효율성과 합리성을 최고로 여겼던 시대정신이 그대로 드러나죠.

하지만 두 차례의 세계 대전과 같은 끔찍한 사건들은 이런 장밋빛 믿음에 찬물을 끼얹었습니다.

“아니, 이성적이고 합리적인 인간들이 어떻게 이런 끔찍한 일을 벌일 수 있지?”

이러한 거대한 회의감 속에서 포스트모더니즘이 싹트기 시작합니다.

“정답은 없어!” 포스트모더니즘의 3가지 핵심 특징 🔑

모더니즘이라는 ‘엄근진’ 형님에게 반기를 든 동생, 포스트모더니즘의 특징을 몇 가지 키워드로 살펴볼까요?

1. 거대 서사의 해체: “님 말만 정답은 아니거든요?”

포스트모더니즘은 모더니즘이 신봉했던 ‘거대한 이야기’들을 의심합니다.

예를 들어 “과학이 모든 것을 해결해 줄 거야” 라거나 “이 이데올로기만이 인류를 구원할 거야” 같은 주장들이요.

포스트모더니스트들은 이런 거대한 이야기가 오히려 소수의 목소리를 억압하고 세상을 획일화시킨다고 비판했어요.

그래서 중심보다는 주변, 보편성보다는 특수성, 전체보다는 개인의 이야기에 귀를 기울이기 시작합니다.

이것이 바로 유명한 해체주의(Deconstruction)의 시작이죠.

마치 솔트배가 고기에 소금을 뿌리듯… 이 아니고, 텍스트나 사상을 잘게 분해해서 그 안에 숨겨진 권력 구조나 편견을 드러내는 작업이라고 할 수 있습니다.

2. 패러디와 패스티시: “섞고 비틀고, 이것이 예술!”

절대적인 기준이 사라진 세상에서 예술은 어떻게 될까요?

포스트모더니즘 예술가들은 ‘고급 문화’와 ‘대중문화’의 경계를 허물고, 과거의 작품들을 자유롭게 가져와 비틀고 재조합(패러디, 패스티시)하기 시작했습니다.

쿠엔틴 타란티노 감독의 영화를 떠올려보세요!

서부극, B급 액션, 홍콩 누아르 등 온갖 장르를 뒤섞어 완전히 새로운 스타일을 만들어내죠? 이것이 바로 포스트모더니즘의 특징을 잘 보여주는 예시입니다.

앤디 워홀이 캠벨 수프 캔을 그린 것도 마찬가지예요.

공장에서 찍어내는 흔한 통조림을 예술의 반열에 올려놓으며 ‘무엇이 예술인가?’라는 근본적인 질문을 던진 것이죠.

3. 시뮬라크르와 하이퍼리얼리티: “가짜가 진짜를 이기는 세상”

조금 어려운 단어가 나왔지만, 사실 우리는 이 속에서 살고 있답니다!

프랑스 철학자 장 보드리야르는 ‘시뮬라크르(Simulacre)’라는 개념을 제시했습니다.

이는 ‘실재하지는 않지만 실재하는 것처럼, 때로는 실재보다 더 실재처럼 여겨지는 것’을 의미해요.

무슨 말이냐고요?

여러분의 SNS 프로필 사진을 생각해 보세요.

온갖 필터와 보정을 거친 ‘가상의 나’는 실제의 나보다 더 그럴듯해 보이고, 사람들은 그 이미지를 ‘진짜 나’로 인식하죠?

TV 속 연예인들의 완벽한 모습, 디즈니랜드의 환상적인 풍경 모두가 시뮬라크르의 예시입니다.

이렇게 원본(실재)보다 복제품(이미지)이 더 현실적으로 느껴지는 상태를 ‘하이퍼리얼리티(Hyperreality, 초과실재)’라고 합니다.

우리는 이미 가짜가 진짜를 지배하는 포스트모던한 세상에 살고 있는 셈이죠!

이제 ‘포스트모더니즘’이 조금은 만만해지셨나요?

포스트모더니즘은 단순히 ‘정답은 없다’고 말하는 허무주의가 아닙니다.

오히려 하나의 정답만을 강요하던 낡은 틀에서 벗어나, 세상의 다양한 목소리와 가치를 인정하자는 매우 중요한 메시지를 담고 있어요.

물론 오늘 설명한 내용이 포스트모더니즘의 전부는 아닙니다.

하지만 이제 누군가 “이 영화 정말 포스트모던하네”라고 말했을 때, “아, 기존의 틀을 깨고 여러 가지를 섞은 느낌을 말하는 건가?” 하고 어깨를 으쓱할 수 있는 자신감 정도는 생기셨을 거예요!

이제 ‘포스트모더니즘’이라는 단어를 들어도 ‘포스트잇’처럼 가볍게 생각하고 넘어갈 수 있기를 바랍니다!