안녕하세요! 여러분의 지식과 통장을 함께 지키고 싶은 블로거입니다. 💸

혹시 최근 해외 직구를 하거나 수입품을 보면서 ‘어? 이거 왜 이렇게 비싸졌지?’ 하고 놀란 적 없으신가요?

물가 상승, 환율 등 여러 이유가 있겠지만, 앞으로 우리 지갑에 생각보다 큰 영향을 미칠 ‘복병’이 등장했습니다.

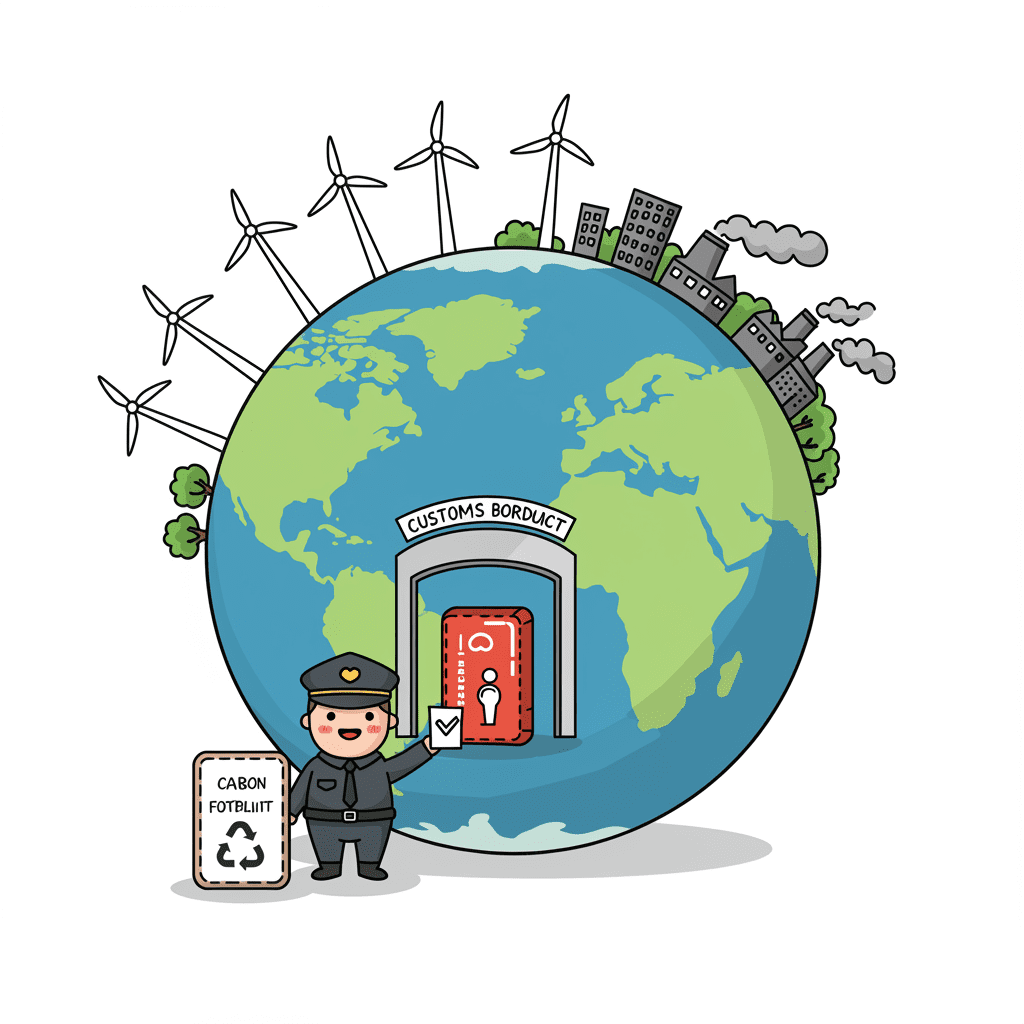

그 이름은 바로… 탄소 국경세(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)!

이름부터 뭔가 어렵고 딱딱하게 느껴지시죠?

걱정 마세요! 오늘 이 탄소 국경세라는 녀석의 정체를 3가지 포인트로 쉽고 재미있게 파헤쳐 드릴게요!

앞으로 당신의 소비 생활에 어떤 영향을 미칠지 미리 알아보고 똑똑한 소비자가 되어보자고요!

1. 탄소 국경세, 대체 정체가 뭔가요? 🤔

가장 먼저, 이 ‘탄소 국경세’가 무엇인지부터 알아봐야겠죠?

단어 그대로 ‘탄소’가 ‘국경’을 넘을 때 ‘세금’을 매긴다는 뜻인데요.

조금 더 정확하게 풀어보자면 이렇습니다.

탄소 국경세(CBAM)란?

유럽연합(EU)이 수입하는 제품을 만들 때 발생한 탄소 배출량에 대해 일종의 ‘관세’를 부과하는 제도입니다.

EU 내 기업들처럼 엄격한 탄소 배출 규제를 받지 않는 국가의 기업들이 ‘환경 비용’ 없이 만든 저렴한 제품에 페널티를 주는 거죠.

이해가 되시나요?

쉽게 말해, 환경 보호에 덜 신경 쓴 나라의 제품은 EU에 들어올 때 “환경 숙제 안 했으니 벌금 내!” 하고 세금을 더 내야 한다는 의미입니다. 📜

마치 제품에 ‘탄소 발자국’ 도장을 쾅! 찍고, 그 발자국이 너무 크면 통행료를 받는 셈이죠.

결국 공정하고 친환경적인 무역 환경을 만들겠다는 EU의 큰 그림이라고 할 수 있습니다.

2. 왜 갑자기 이런 제도를 만드나요? (feat. 탄소 누출)

EU는 왜 갑자기 이런 ‘세금계의 어벤져스’ 같은 제도를 들고나온 걸까요?

여기에는 ‘탄소 누출(Carbon Leakage)‘이라는 아주 중요한 개념이 숨어 있습니다.

EU는 ‘핏포55(Fit for 55)’라는 야심 찬 계획을 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55%나 줄이려고 하고 있어요. 🌍

그래서 EU 내 기업들에게는 아주 엄격한 환경 규제를 적용하고 있죠.

문제는 여기서 발생합니다.

EU 기업들은 “아니, 우리만 이렇게 힘들게 탄소 줄이면 뭐해요? 다른 나라 기업들은 마음껏 탄소 뿜뿜하면서 싸게 만드는데!” 하고 불만을 터뜨리게 된 거죠.

심지어 몇몇 기업들은 규제를 피해 아예 공장을 해외로 옮겨버리는 상황까지 발생했습니다.

이것이 바로 ‘탄소 누출’입니다.

EU 입장에서는 규제는 규제대로 하고, 일자리는 잃고, 지구 전체의 탄소 배출량은 줄어들지 않는 최악의 상황인 셈이죠.

그래서 “좋아! 그렇다면 국경에서 막겠다!” 하고 꺼내 든 카드가 바로 탄소 국경세(CBAM)인 것입니다.

이제 EU 밖에서 만든 제품도 EU 기업과 동일한 ‘탄소 비용’을 부담하게 만들어, 꼼수를 부릴 수 없게 만든 거죠.

이른바 ‘그린래시(Greenlash, 환경을 빌미로 한 보호무역주의)’라는 비판도 있지만, 기후 위기 대응이라는 대의명분 앞에서 그 목소리는 점점 힘을 얻고 있습니다.

3. 그래서 우리에게 미치는 영향은 무엇일까요? 💸

자, 이제 가장 중요한 부분입니다.

“그래서 그게 나랑 무슨 상관인데?” 싶으시죠?

상관이 아주 많습니다! 특히 우리나라는 제조업 중심의 수출 국가이기 때문에 영향이 클 수밖에 없어요.

- 기업의 부담 증가: 현재 탄소 국경세는 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전기, 수소 6개 품목에 우선 적용됩니다. 이 품목들을 EU에 수출하는 우리 기업들은 제품 생산 과정의 탄소 배출량을 꼼꼼히 계산해서 보고하고, 2026년부터는 실제 비용까지 지불해야 합니다. 이는 곧 생산 비용의 증가로 이어지겠죠.

- 소비자 가격 인상: 기업의 늘어난 비용은 결국 누구에게 돌아올까요? 맞습니다, 바로 우리 소비자입니다. 철강, 알루미늄은 자동차, 가전제품, 심지어는 음료수 캔에 이르기까지 안 쓰이는 곳이 없습니다. 해당 원자재를 수입해 만드는 EU 제품은 물론, 국내 제품의 가격 인상 압박 요인으로 작용할 수 있습니다.

- 친환경 전환의 가속화: 하지만 긍정적인 측면도 있습니다. 탄소 국경세는 우리 기업들이 더 이상 탄소 감축을 미룰 수 없는 강력한 동기가 됩니다. 장기적으로는 우리 산업 전체가 저탄소, 친환경 구조로 바뀌는 계기가 될 수 있죠. ‘위기가 곧 기회’라는 말이 딱 들어맞는 상황입니다.

이미 2023년 10월부터 전환기간이 시작되어, 수출 기업들은 탄소 배출량을 EU에 보고할 의무가 생겼습니다.

그리고 본격적으로 돈을 내야 하는 2026년이 되면 그 파급효과는 더욱 커질 전망입니다.

탄소 국경세는 이제 먼 나라의 이야기가 아닙니다.

지구의 환경을 지키기 위한 거대한 흐름이자, 우리 기업의 생존 전략이며, 제 지갑과 당신의 장바구니에 직접적인 영향을 미치는 현실이 되었습니다.

앞으로 물건을 살 때 ‘이 제품은 얼마나 친환경적으로 만들어졌을까?’ 한 번쯤 생각해보는 것은 어떨까요?

어쩌면 미래에는 가격표 옆에 ‘탄소 배출량’ 표시가 붙는 날이 올지도 모르겠습니다!