혹시 영화나 드라마를 보다가 ‘어? 저 장면 어디서 본 것 같은데?’ 혹은 ‘저 대사, 다음엔 분명 저거다!’ 하고 소파 위에서 신내림 받은 예언가처럼 중얼거려 본 경험, 다들 있으시죠? 🙋♀️

축하합니다! 방금 당신은 ‘클리셰’의 존재를 온몸으로 느끼셨습니다.

우리에게 너무나 익숙해서 이제는 거의 가족 같은 단어, 클리셰.

하지만 “그래서 클리셰가 정확히 뭔데?”라고 물어보면 “음… 그냥 맨날 나오는 거…?”라며 자신감이 급 하락하는 분들을 위해 준비했습니다.

오늘은 이 지긋지긋하면서도 없으면 허전한 클리셰의 A to Z를 샅샅이 파헤쳐 보겠습니다!

🧐 클리셰(Cliché)란?

클리셰는 한마디로 ‘진부한 표현’이나 ‘판에 박힌 듯한 상투적인 줄거리’를 의미하는 프랑스어입니다. 너무 자주 사용해서 신선함과 독창성을 잃어버린 아이디어나 표현을 말하죠. 음식으로 치면 너무 많이 먹어서 살짝 물리는 국민 레시피 같은 존재랄까요? 김치찌개처럼 맛있고 익숙하지만, 미슐랭 3스타 레스토랑에서 만나면 살짝 당황스러운 바로 그 느낌!

1단계: 클리셰, 너의 이름은… 인쇄소 소음이었다고? 💥

‘아니, 이렇게 심오한(?) 뜻을 가진 단어가 고작 소음이었다니!’ 싶으시죠?

네, 사실입니다!

클리셰의 어원은 19세기 프랑스 인쇄소로 거슬러 올라갑니다.

당시에는 활자를 하나하나 조합해서 인쇄판을 만들었는데요, 자주 사용하는 문구나 그림은 아예 통째로 찍어낼 수 있는 ‘연판(stéréotype)’이라는 금속판을 만들어 사용했습니다.

이 연판을 녹인 금속에 담가 복제품을 만들 때 ‘철컥!’ 하는 소리가 났는데, 프랑스어로 이 소리를 ‘clicher’라고 표현했대요.

그리고 이 소리에서 유래해, 판에 박힌 듯 똑같이 찍어내는 연판 그 자체를 ‘클리셰’라고 부르기 시작한 것이죠.

결국, ‘틀에 박힌 판’이라는 물리적인 의미가 ‘틀에 박힌 생각’이라는 추상적인 의미로 확장된, 아주 흥미로운 배경을 가진 단어랍니다.

이제 클리셰라는 말을 들으면 시끄러운 인쇄소 풍경이 떠오르시겠죠? 이것이 바로 지식의 저주… 아니, 축복입니다! 😉

2단계: 우리 주변의 클리셰 범벅! (feat. K-드라마)

클리셰는 사실 우리 삶 곳곳에 공기처럼 퍼져 있습니다.

특히 K-드라마는 ‘클리셰 종합선물세트’라고 불릴 만큼 다채로운 클리셰들을 자랑하죠.

몇 가지 대표적인 예시를 살펴볼까요?

- 출생의 비밀 🧬: 알고 보니 재벌 3세, 사실은 잃어버린 내 동생… 이 클리셰 없으면 서운할 정도죠.

- 까칠한 재벌 남주와 씩씩한 캔디 여주 캔디 🍬: “이런 여자는 네가 처음이야”라는 대사는 국룰입니다.

- 위기의 순간 슬로우 모션 🏃♀️: 트럭이 덮치기 직전, 주인공은 꼭 슬로우 모션으로 달려가 구출됩니다. 뉴턴의 법칙은 잠시 잊어주세요.

- 비 오는 날 포장마차 ☔: 실연의 아픔은 역시 녹색 병 소주와 함께해야 제맛이죠.

- “돈… 필요 없어요!” 💰: 남자 주인공 어머니가 돈 봉투를 건네면 여자 주인공은 반드시 자존심을 지키며 거절합니다.

이 외에도 영화 속 “폭탄은 꼭 1초를 남기고 멈춘다”, “악당은 주인공에게 자기 계획을 다 설명해 준다” 등 셀 수 없이 많은 클리셰들이 있습니다.

우리가 쓰는 말에도 “피, 땀, 눈물”이나 “하늘이 무너져도 솟아날 구멍은 있다”처럼 익숙한 클리셰 표현들이 녹아있답니다.

3단계: 클리셰는 무조건 나쁜 걸까? 의외의 반전 매력! ✨

“아, 또 클리셰야? 지겹다 지겨워!”

많은 사람이 클리셰를 부정적으로 생각하지만, 사실 클리셰에게도 숨겨진 매력이 있습니다.

첫째, ‘예측 가능성’이 주는 안정감과 편안함입니다.

때로는 뇌를 쉬게 해주는 익숙한 맛이 당길 때가 있잖아요? “주인공들이 오해와 역경을 겪겠지만 결국은 해피엔딩이겠지?” 하는 예측이 맞아떨어질 때 오는 편안함은 무시할 수 없습니다. ‘아는 맛이 제일 무섭다’는 말처럼, 클리셰는 대중에게 가장 안전하고 확실하게 재미를 보장하는 ‘흥행 보증 수표’ 역할을 하기도 합니다.

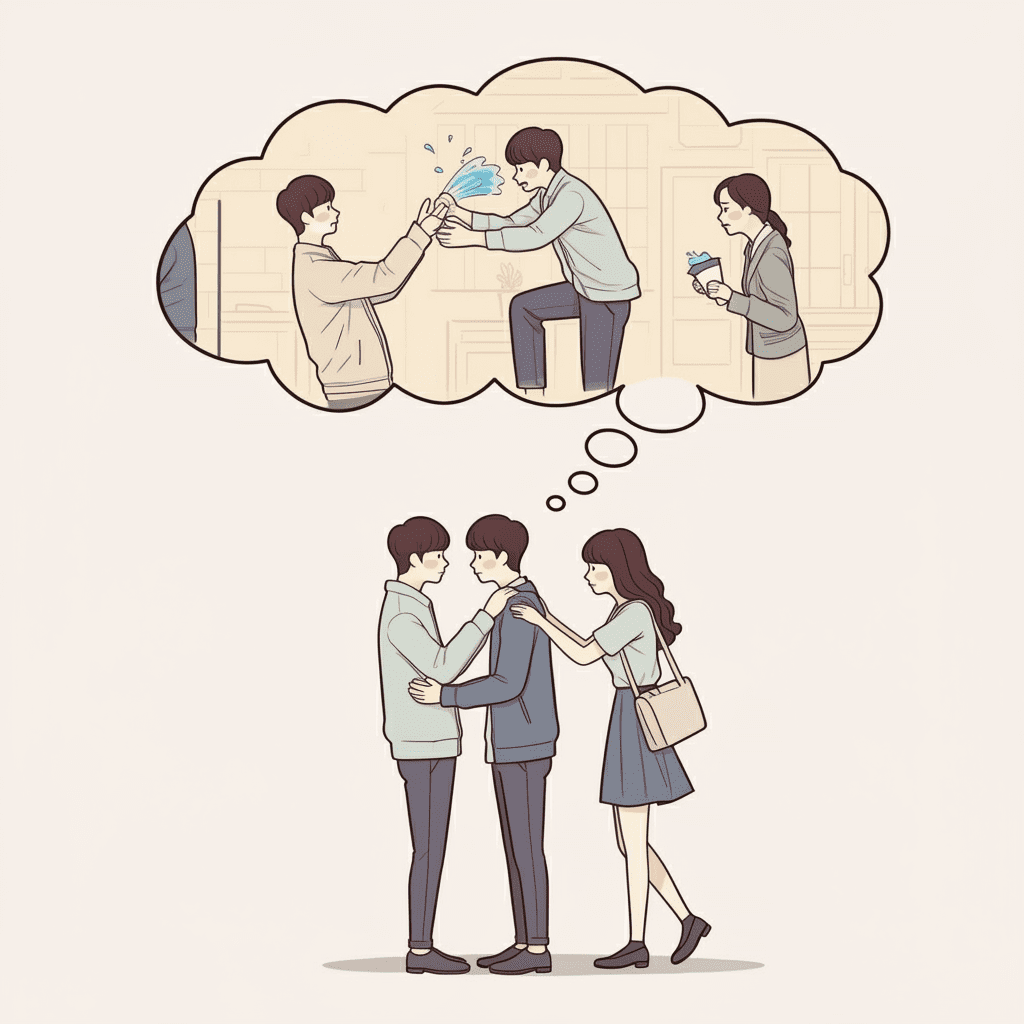

둘째, ‘비틀기’를 통해 더 큰 재미를 줄 수 있습니다.

오히려 모두가 아는 클리셰를 살짝 비틀거나 완전히 뒤집어 버릴 때, 시청자들은 더 큰 카타르시스와 신선함을 느낍니다.

예를 들어, 연약해 보이는 공주님이 사실은 왕자를 구하는 최강의 기사였다거나, 늘 당하기만 하던 여주인공이 돈 봉투를 받고 쿨하게 떠나버리는 장면은 클리셰를 역이용해 통쾌함을 선사하는 좋은 예시죠.

결국 클리셰는 어떻게 사용하느냐에 따라 독이 될 수도, 약이 될 수도 있는 양날의 검인 셈입니다.

이제 클리셰라는 단어가 조금 다르게 보이시나요?

그저 ‘진부하고 뻔한 것’으로 치부하기엔 생각보다 깊은 역사와 다양한 얼굴을 가지고 있었네요.

앞으로 영화나 드라마를 보실 때 숨어있는 클리셰를 찾아보고, 그 클리셰가 어떻게 활용되는지 분석해 보는 것도 새로운 재미가 될 겁니다.

우리의 일상이라는 드라마 속에서 나만의 클리셰를 멋지게 비틀어보는 건 어떨까요? 😎