어떤 영화나 드라마를 보다가 이마를 ‘탁’ 치게 되는 순간, 혹시 없으셨나요?

주인공이 절대 빠져나갈 수 없는 위기에 처했습니다.

사방은 적으로 둘러싸여 있고, 가진 무기는 몽당연필 한 자루뿐이죠.

‘아, 주인공 여기서 죽는구나… 시즌 2는 안 나오겠네’ 하고 포기하는 바로 그 순간! 하늘에서 운석이 떨어져 악당들만 정확히 전멸시킵니다.

…네? 뜬금없다고요? 😅

바로 이런 갑작스럽고 편리한 해결책을 부르는 아주 멋들어진 이름이 있답니다.

바로 ‘데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)’입니다!

이름만 들으면 무슨 최신형 에스프레소 머신 같기도 한데요.

오늘은 이 흥미로운 용어의 정체와 유래, 그리고 왜 작가들이 사용을 주저하는지에 대해 속 시원하게 파헤쳐 보겠습니다!

🧐 데우스 엑스 마키나, 그게 대체 뭔가요?

데우스 엑스 마키나(Deus Ex Machina)는 라틴어로 ‘기계 장치로부터의 신(God from the machine)’이라는 뜻입니다.

이야기 속에서 해결 불가능해 보이는 난관에 부딪혔을 때, 이전까지의 이야기 흐름과는 전혀 상관없는 새로운 인물이나 사건이 ‘갑자기’ 나타나 모든 것을 해결해 버리는 극적인 장치를 의미합니다.

쉽게 말해 ‘이야기 판 뒤집기’ 혹은 ‘만능 치트키’ 같은 개념이라고 할 수 있죠.

주인공의 노력이나 복선과는 관계없이, 그야말로 신의 손길처럼 문제가 한 방에 해결되는 것입니다.

마치 숙제를 하나도 안 했는데, 갑자기 학교가 휴교하는 것과 같은 편리함이랄까요? (물론 현실에선 그런 일이 잘 없죠. 😭)

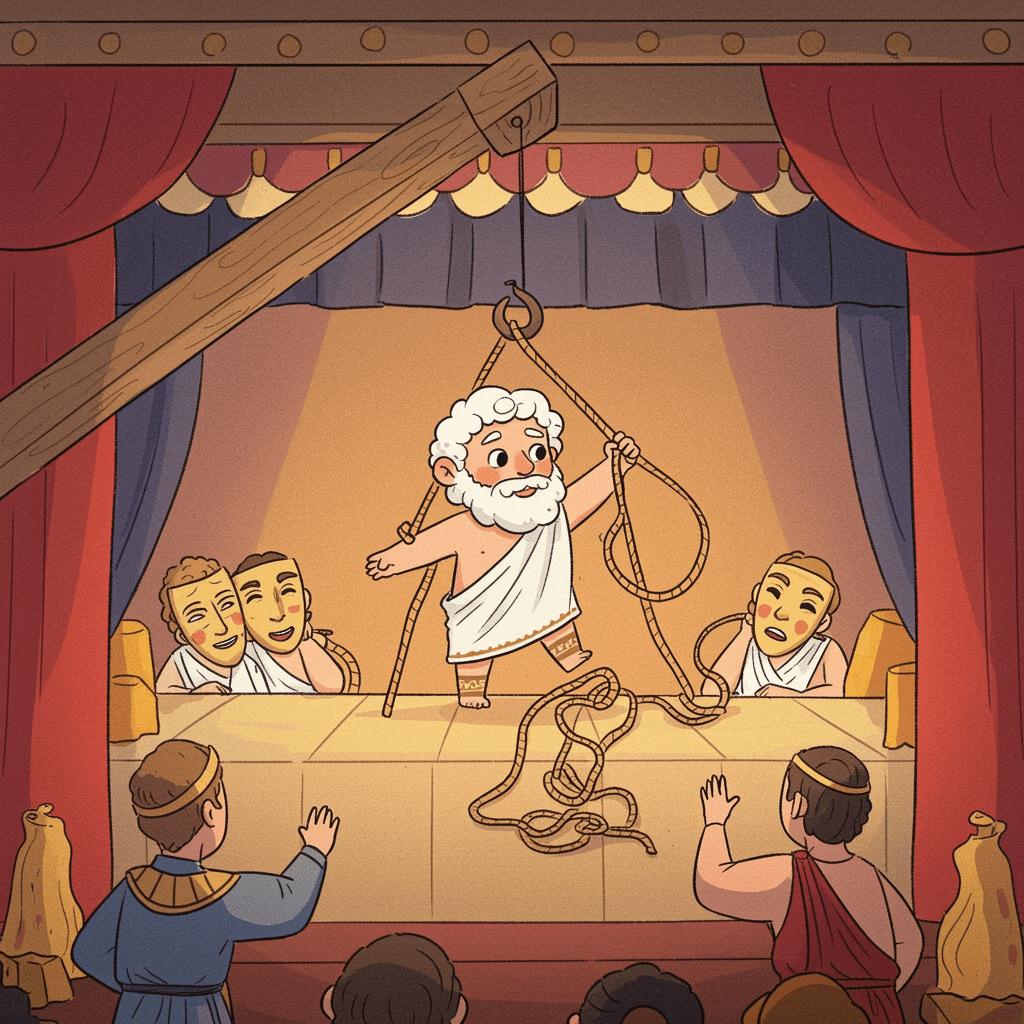

🏛️ ‘기계 장치에서 신이’ 나온다고요? 고대 그리스 연극 현장으로!

이 용어는 아주 먼 옛날, 고대 그리스 시절로 거슬러 올라갑니다.

당시 그리스 비극 작가들은 지금의 막장 드라마 뺨치는 복잡하고 비극적인 이야기를 즐겨 썼습니다.

주인공은 신의 저주를 받고, 가족 간의 오해는 쌓여만 가고, 전쟁은 끊이지 않죠.

이야기가 너무 꼬여서 작가조차 ‘어… 이걸 어떻게 끝내야 하지?’ 싶은 상황이 오곤 했습니다.

바로 이때, 무대 연출의 ‘혁신’이 등장합니다! ✨

그것은 바로 ‘메카네(Mekhane)’라 불리는 일종의 기중기(크레인)였습니다.

작가는 이 기중기를 이용해 신 역할을 맡은 배우를 무대 위로 스르륵 내보냈습니다.

하늘에서 강림한 신은 “A는 B를 용서하고, C는 D와 화해하며, 저기 꼬인 실타래는 내가 풀어주겠노라!” 하고 모든 갈등을 한 번에 정리해 버렸죠.

관객들 입장에서는 ‘와! 신이 나타나서 다 해결해 주셨다!’ 하고 감탄했을지 모르지만, 사실은 작가가 곤란한 상황을 수습하기 위해 꺼내 든 비장의 카드였던 셈입니다.

이 ‘기계(마키나)에서 내려온 신(데우스)’이라는 극적인 연출이 오늘날 ‘데우스 엑스 마키나’의 직접적인 어원이 된 것이죠.

정말 말 그대로 ‘기계 장치의 신’이었네요!

👍 좋은 데우스 엑스 마키나 vs 👎 나쁜 데우스 엑스 마키나

그렇다면 이 장치는 무조건 나쁘기만 한 걸까요?

현대 이야기에서 데우스 엑스 마키나는 종종 ‘개연성이 부족하다’, ‘작가의 역량이 부족하다’는 비판을 받곤 합니다.

왜냐하면 독자나 관객은 주인공이 자신의 지혜와 용기로 어려움을 극복하는 과정에서 감동과 재미를 느끼기 때문이죠.

그런데 갑자기 나타난 행운이 모든 것을 해결해 버리면, 주인공의 그간의 고생은 뭐가 되나 싶은 허무함이 들 수 있습니다.

마치 99%까지 어렵게 깨던 게임 보스를 마지막 1% 남기고 다른 유저가 와서 한 방에 잡아버린 느낌이랄까요?

이러한 문제점 때문에 많은 창작자들이 사용을 꺼립니다.

- 몰입 방해: “저게 저렇게 쉽게 해결될 일이었어?” 하는 순간 이야기에서 빠져나오게 됩니다.

- 주인공의 무력화: 주인공의 노력을 무의미하게 만들고, 성장의 기회를 빼앗습니다.

- 창작자의 게으름: 복잡한 갈등을 풀기 위한 고민 없이 손쉬운 길을 택했다는 인상을 줍니다.

하지만 이 장치가 항상 나쁜 것만은 아닙니다.

오히려 아주 영리하게 사용될 때도 있죠.

예를 들어, 코미디 장르에서는 황당한 결말 자체가 웃음을 유발하는 장치가 될 수 있습니다.

애초에 현실의 논리를 비트는 것이 목적인 부조리극이나 풍자 작품에서도 효과적으로 사용될 수 있고요.

대표적인 예로 영화 ‘쥬라기 공원’의 마지막 장면을 들 수 있습니다.

주인공 일행이 랩터들에게 포위되어 절체절명의 위기에 빠졌을 때, 갑자기 나타난 티라노사우루스가 랩터들을 공격해 결과적으로 주인공들을 구해줍니다.

이는 전형적인 데우스 엑스 마키나지만, 관객들은 비판하기보다 오히려 짜릿한 쾌감을 느꼈죠. 🦖

결국 데우스 엑스 마키나는 ‘잘 쓰면 약, 못 쓰면 독’인 셈입니다.

이야기의 장르와 분위기, 그리고 관객이 얼마나 납득할 수 있느냐에 따라 평가는 극과 극으로 갈리는 것이죠.

이제 영화나 소설을 보다가 말도 안 되는 우연으로 사건이 해결될 때, “아하! 저것이 바로 데우스 엑스 마키나로군!” 하고 아는 척 한번 해보는 건 어떨까요?

함께 보는 친구나 가족의 눈이 휘둥그레질지도 모릅니다. 😉